Hommage à Albert Laracine, inventeur de la technique ORTF

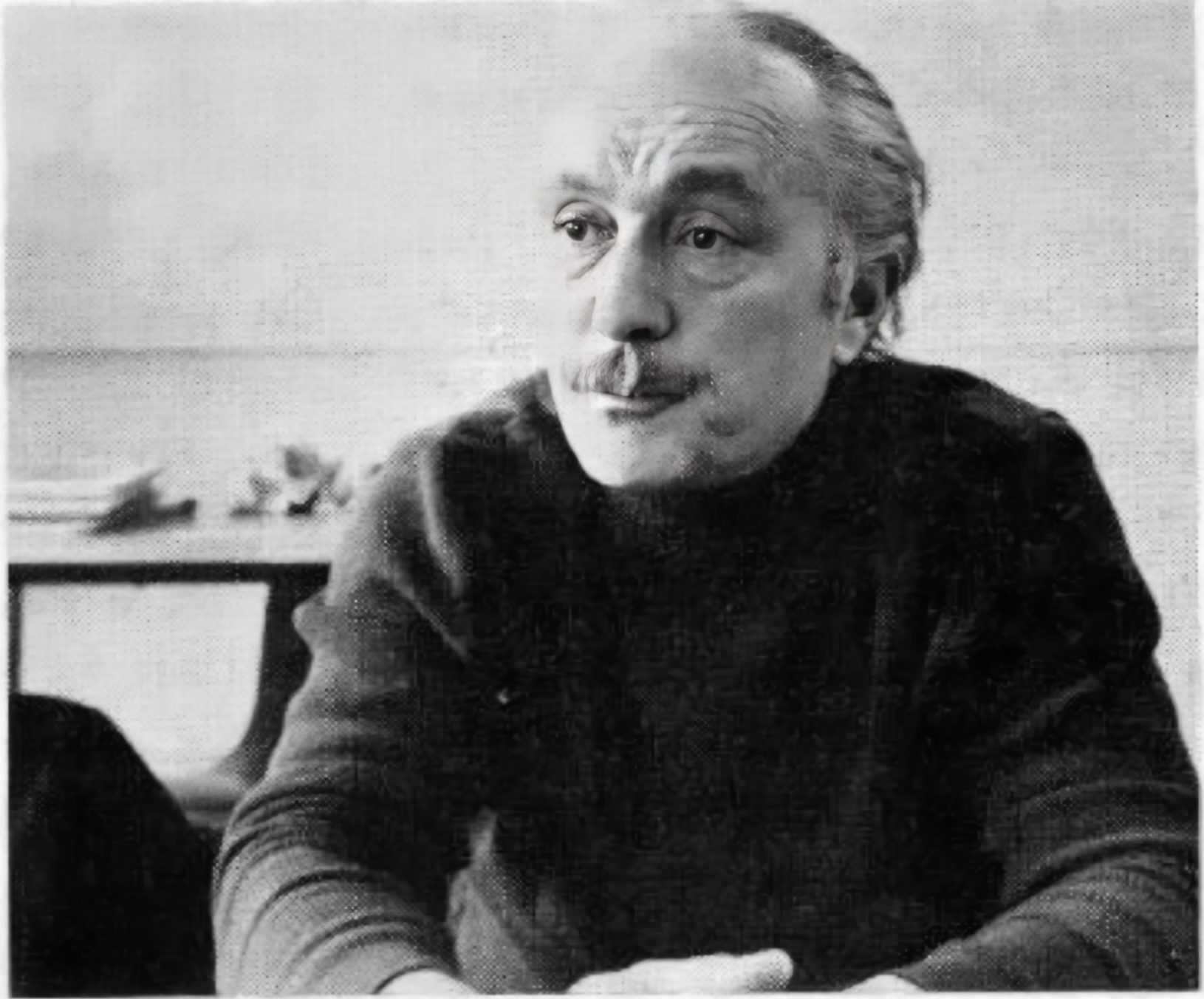

Aujourd’hui, l’ingénieur Albert Laracine, inventeur de la célèbre technique ORTF dans les années 1960, nous a quittés. Lors de l’un de nos stages consacrés à la prise de son stéréo, nous avons eu le privilège d’accueillir Albert Laracine, l’un des grands pionniers de l’audio en France et surtout l’inventeur du couple ORTF.

Ce soir-là, en nous racontant tout cela, Albert Laracine ne parlait pas seulement de technique : il parlait de musique, de perception, de communication entre les sons.

Pour lui, une prise de son réussie était avant tout une histoire d’écoute humaine, pas seulement d’outils.

Pouvoir l’entendre raconter cette histoire de vive voix, avec tant de précision et de passion, a été un privilège rare.

En hommage à son travail visionnaire, je souhaite partager ici quelques éléments historiques et techniques qui éclairent l’importance de son apport dans l’univers de la prise de son stéréophonique.

Aux origines de la stéréophonie en France

L’histoire de l’ORTF ne peut être comprise sans revenir sur les premières expérimentations françaises autour de l’espace sonore.

En 1945, au studio d’essai de Pierre Schaeffer, José Bernard et Jean Wilfrid Garrett remettent au goût du jour les expérimentations des années 1930 portant sur l’utilisation d’une tête artificielle pour reproduire un espace sonore au casque. Les élèves de la classe de prise de son – dont faisait partie Albert Laracine – servaient alors de « cobayes ». On peut même remonter plus loin encore : dès 1881, Clément Ader réalise les premières transmissions publiques stéréoscopiques par fil, une idée incroyablement en avance sur son temps.

Durant ces travaux de 1945, a lieu la première diffusion radiophonique à deux canaux, chaque voie étant transmise par un émetteur AM distinct (Chaîne Nationale et Chaîne Parisienne).

C’est également à ce moment que naissent :

- les premiers essais d’écoute sur enceintes,

- l’ébauche du triangle d’écoute équilatéral.

Mais exploiter deux chaînes de diffusion restait irréaliste à l’époque. Après quelques tentatives (comme La Larme du Diable, utilisant deux voies sans véritable stéréophonie), la recherche marque une longue pause.

La reprise des recherches : vers la naissance du couple ORTF

L’arrivée de la modulation de fréquence change tout. Dans les années 1956 et suivantes, grâce au système de double transmission mis au point par M. Herbaut, un véritable renouveau s’opère au Laboratoire d’acoustique de l’ORTF, sous la direction de M. Chatenay et de son adjoint M. Condamines.

Toutes les techniques stéréo existantes sont alors testées, comparées, évaluées en aveugle, par un large éventail d’auditeurs : musiciens, comédiens, techniciens, public, chefs opérateurs du son. De nombreuses têtes artificielles sont construites. Les essais montrent progressivement que le meilleur compromis entre naturalité, spatialisation et compatibilité est atteint avec une configuration simple :

➡️ Deux cardioïdes espacés de 17 cm et ouverts à 110°

C’est ainsi qu’apparaît ce que l’on appellera bientôt le couple ORTF, d’abord fabriqué artisanalement, puis développé industriellement par Schoeps.

Les rencontres du Festival du Son

Chaque année, lors du Festival du Son à Paris, sous l’impulsion de Michel Philippot, ingénieurs et producteurs du monde entier comparent leurs meilleures réalisations. Ces rencontres sont décisives pour affiner les pratiques, confronter les philosophies et affirmer la méthode ORTF. Malgré ses qualités, le couple ORTF rencontre initialement une résistance importante :

- Il est moins compatible en mono que les systèmes coïncidents (XY, MS).

- Or, à l’époque, la majorité des auditeurs écoutent encore en monophonie.

Cette contrainte – aujourd’hui totalement dépassée – freine l’adoption du système français. Ironiquement, alors que la mono a disparu presque complètement, l’ORTF reste sous-utilisé… par habitude, bien plus que par raison technique.

Qu’est-ce que la technique ORTF ?

Développée officiellement dans les années 1960 par Albert Laracine, la technique ORTF repose sur :

- Deux microphones cardioïdes

- Écartés de 17 cm

- Ouverts à 110°

Elle combine :

- une image large et naturelle,

- une bonne localisation,

- une captation réaliste de la profondeur.

L’ORTF offre un compromis équilibré entre les systèmes coïncidents (plus précis mais moins enveloppants) et les configurations AB (plus larges mais moins localisantes).

Placement et compromis acoustiques

En théorie, e placement optimal correspond à un Recording Angle (SRA) entre 67° et 101°, assurant une image précise et peu distordue. En pratique, pour éviter un excès de réverbération, on rapproche souvent l’ORTF de la source. Cela provoque toutefois un « aplatissement » de l’image sur les instruments situés hors SRA : plusieurs rangées d’un même pupitre peuvent sembler venir du même point. L’ingénieur doit alors choisir : Précision de l’image ou Présence et clarté sonore

Pour élargir la scène sonore lors d’enregistrements orchestraux, il est fréquent d’ajouter : deux omnis ou deux subcardioïdes placés en « outriggers ». Cette combinaison est aujourd’hui l’un des standards du classique.

Schoeps : un acteur majeur de l’ORTF

La chronologie suivante montre l’évolution du matériel dédié :

- 1962 : utilisation de microphones à lampes Schoeps (M 221 B)

- 1974 : systèmes Colette + barre STC pour montage simplifié

- 1976 : premier MSTC, micro conçu spécifiquement pour l’ORTF

- 1992 : MSTC 6 compatible 12/48 V

- 2021 : MSTC 7, électronique modernisée et consommation réduite

Albert Laracine : une vision du son

Laracine n’était pas seulement un ingénieur : c’était un penseur du son. Il affirmait :

« La musique est un art de communication. Fragmenter le son, c’est perdre une part essentielle de cette communication. »

Il défendait une approche globale, naturelle, fidèle à la perception humaine. Le couple ORTF incarne exactement cette philosophie. L’histoire de l’ORTF s’inscrit dans un contexte d’innovation permanente : développement des premières consoles, du FM stéréo, de l’écoute triangulaire, des tests internationaux…

L’apport d’Albert Laracine reste fondamental.

Chaque fois que nous plaçons deux cardioïdes espacés de 17 cm et ouverts à 110°, c’est un peu de son héritage qui continue de vivre.

Sources recueillies par Julian J. Ludwig et : http://chroniquealbert.blogspot.com/